|

Je me mis immédiatement à la recherche d’un emploi. La chance me sourit dès le deuxième jour: un place de lingère était libre dans un grand commerce de lingerie fine et la contremaîtresse, un grosse dame accorte, me la confia après un bref interrogatoire. Le travail était difficile, mais j’étais heureuse de pouvoir gagner quelques zlotys pour me trouver un logis avant l’hiver qui s’annonçait rigoureux. Dès cinq heures du matin, je m’affairais, avec quelques jeunes filles de mon âge, à laver et à nettoyer les dessous et les chemises richement ornés de broderies que portaient les belles dames et les beaux messieurs de haute société de la ville. |

Puis, avec mille précautions, nous repassions et nous empesions ces mille pièces de lingerie fine qui respiraient la fortune et la frivolité. La nuit avait souvent jeté ses masses d’ombre dans les rues étroites avant que nous sortions, chargées de paquets bien ficelés, pour livrer à leurs propriétaires ces précieux déguisements. Il était rare que nous puissions regagner nos logis, terrassées de fatigue, avant neuf ou dix heures du soir.

J’habitais une chambre délabrée située au quatrième étage d’un édifice tombant en ruines. Les carreaux de l’unique fenêtre, depuis longtemps brisés, avaient été remplacés par quelques bouts de planches mal jointes. Un froid glacial et humide y régnait en permanence, car les quelques morceaux de charbon que je réussissais à me procurer avec mon maigre pécule, suffisaient à peine à cuire mes repas sur le minuscule réchaud de tôle dont je disposais. Je dormais tout habillée sous un monceau de couvertures trouées et rapiécées que j’avais achetées dans les bazars des environs.

Je ne me plaignais pas trop malgré tout, car la moitié de la population de la ville vivait plus misérablement que moi. Chaque jour, dans mes déplacements, je croisais des dizaines d’enfants vêtus de hardes, parfois pieds nus, qui tendaient des mains suppliantes. Les rues grouillaient de mendiants de tous âges, si misérables et si affamés qu’ils pouvaient s’abaisser aux pires compromissions pour obtenir un quignon de pain rassis.

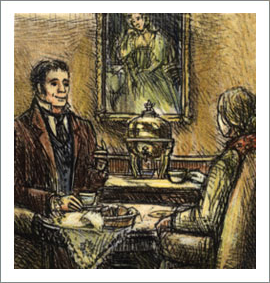

L’un de mes clients était un poète, fils d’une famille noble déchue, qui vivait dans un petit hôtel particulier. Âgé d’une trentaine d’années, il était d’une beauté remarquable. Son regard avait quelque chose d’hypnotique et malgré ses manières d’un raffinement consommé, il m’impressionnait au plus haut point. C’est avec affabilité qu’il m’accueillait chez lui et il ne manquait jamais de m’offrir, avant que je poursuivisse ma route, une gâterie accompagnée d’une tasse de thé bien chaud qu’il versait d’un imposant samovar artistiquement décoré.

Mon étonnement fut à son comble lorsqu’un jour il me proposa d’entrer à son service. Il vivait seul avec deux vieux serviteurs, me confia-t-il, et il avait besoin d’une demoiselle de compagnie qui agirait comme sa secrétaire. Les gages qu’il m’offrait étaient dix fois supérieurs à celles que je recevais à la lingerie. Je serais de plus logée, nourrie et vêtue gratuitement. Une pièce de son hôtel, vaste et confortable, était déjà aménagée à mon intention. Même si son comportement ne permettait pas de douter de la pureté de ses intentions à mon égard, j’hésitai à accepter son offre. Orpheline et sachant à peine lire et écrire, je me sentais incapable de remplir convenablement l’occupation qu’il me destinait. Il s’employa si bien à réfuter toutes mes objections, que je finis par exaucer son pressant souhait, à la condition expresse toutefois qu’il n’hésitât pas à me congédier si je n’accomplissais pas mon travail à sa convenance.

Dès le lendemain, ayant troqué mes hardes rapiécées contre une toilette digne des princesses, qu’il avait commandée dans une boutique de couture la plus réputée de la ville, j’entrais au service du comte et poète Jozef Slowacki.

Lire la suite...